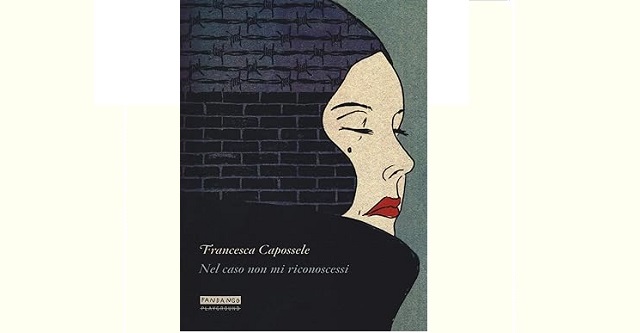

“Nel caso non mi riconoscessi” di Francesca Capossele è pubblicato da Fandango nel 2019. Il romanzo muove dalla fuga di Alda, nel 1953, poco prima delle nozze, verso la Germania orientale, nella quale si stabilirà.

All’epoca Alda è una trentenne, laureata in matematica, che vive a Ferrara con i genitori. Ha trascorso un’adolescenza e una giovinezza piccolo borghesi, tra certezze politiche, in quanto giovane fascista convinta, e sogni di matrimoni e carriere improbabili, interrotti dalla guerra, che ha costretto la famiglia a sfollare dal centro della città verso la campagna. Ed è lì che conosce l’ufficiale tedesco Stephan Felder, di cui si innamora e con cui avrà una breve storia, prima della ritirata della Wehrmacht.

La loro relazione sembra chiudersi definitivamente con la fine della guerra, ma dopo qualche anno, Alda riceve una lettera dall’ex ufficiale Felder, nella quale le dice di essersi sistemato a Lipsia, nella casa della sua infanzia, e le lascia intendere di essere diventato un pezzo grosso del nuovo regime comunista della DDR. Presto, Stephan proporrà ad Alda di raggiungerlo, e di nascosto da tutti, in primo luogo dalla propria famiglia e dal promesso sposo italiano, che fa l’agente di polizia, Alda fugge nella Germania Orientale, dove ricomincerà una nuova vita con il nome di Carin Felder.

Sgombriamo il campo dall’idea di essere di fronte a una storia d’amore, con romantica fuga segreta per gettarsi fra le braccia dell’ariano ex ufficiale tedesco: niente di tutto questo, o almeno l’autrice non ce lo fa sapere; ma non si tratta neppure di una scelta sostenuta da motivazioni di ordine politico, che, del resto, apparirebbero piuttosto illogiche da parte di chi ha apprezzato il fascismo e non darà corso, in tutto il romanzo, a nessuna riflessione politica degna di nota. Sembra che la protagonista sia molto concentrata su quello che lascia piuttosto che su quello che troverà.

Ho letto da più parti che questo romanzo sarebbe la storia di una donna coraggiosa, che è riuscita a sfuggire il banale futuro cui sembrava condannata in Italia, quello di moglie e madre piccolo borghese, riuscendo a prendere in mano il proprio destino.

Francamente, a me invece pare una storia poco credibile: capisco il desiderio di non rimanere impigliata nelle maglie di un sistema chiuso e soffocante che ha già pronto per lei un futuro deciso da altri, ma andarsene in un paese straniero distrutto dalla recente guerra e afflitto da un regime liberticida, col solo aggancio di un uomo quasi sconosciuto, senza alcuna prospettiva concreta e l’unico salvagente di conoscere un poco la lingua, a me non pare molto probabile, specie per una donna molto sensibile alle sicurezze materiali. E poi perché in segreto? E il povero sposo promesso? Qualcuno l’aveva forse obbligata? Non è dato sapere.

Alda non è esattamente una campionessa di simpatia: anaffettiva, spocchiosa, pretenziosa, afflitta da una noia esistenziale irritante, guarda tutti dall’alto in basso, senza nessuna reale motivazione per farlo; fascista, per giunta, anche se nulla sappiamo delle sue idee dopo la caduta del regime.

Di lei ci vengono raccontati solo pensieri negativi, giudizi e critiche verso gli altri. Nella prima giovinezza ha lasciato un fidanzato perché rifiutava di rinnegare la propria madre da lei non ritenuta alla sua altezza e, nella sua fuga in Germania, abbandonerà i genitori senza degnarli di una sola parola, per non dire dell’ignaro fidanzato, mollato praticamente sull’altare, coi doni di nozze già esposti in soggiorno, anche lui senza nemmeno un saluto. Considerato che Alda è ampiamente maggiorenne e può decidere per sé stessa, non si vede la necessità di inscenare la sua scomparsa e di infliggere un inutile dolore a persone alle quali dovrebbe voler bene.

La vita in Germania, comunque, non sarà una passeggiata di salute: Stephan diventerà suo marito, ma poi la tradirà, rivelandosi peraltro, con la sventurata giovane amante, per il sadico psicopatico che è. La coppia più anziana, con cui da subito Alda fraternizza, finirà malissimo: Anita morirà di cancro e Hans si toglierà la vita dopo la morte della moglie; quanto a lei, deciderà di abortire senza un pensiero quando si ritroverà incinta di un altro uomo e accetterà senza nessuno scrupolo un incarico dalla Stasi, la temibile organizzazione governativa che monitorava il comportamento dei cittadini della DDR, per la quale, peraltro, già lavorano Stephan, Anita e Hans, tutti dediti alla delazione e all’intimidazione quando non alla violenza.

Sicuramente efficaci la scrittura e lo stile narrativo, che costruiscono una linea lucida, priva di sbavature, intrecciando vite e vicende in cui la storia è a volte appena accennata, suggerita e sfuggente, altre volte rallentata ed esaminata anche nei dettagli. Tuttavia, non sono riuscita, non dico a empatizzare, ma neppure ad apprezzare il racconto e i suoi personaggi.

In questo romanzo, le relazioni tra le persone sono raccontate senza mai indulgere alle emozioni, con freddezza e distacco, in termini di utilità, vantaggio e manipolazione. Inaspettatamente, a pagina 159 delle 182 totali, in un trafiletto di dieci righe, si racconta di come Alda scopra, in una sorta di tardiva epifania, quanto dia sollievo fare il bene, perché dopo ci si sente come quando si ha una sbronza. (sic)

Non è però una redenzione, la sua; aggiunge infatti, per non smentirsi, che fare il bene è molto più facile che fare il male, perché «per la cattiveria ci vuole talento, forza, fantasia, dolore, intelligenza, carattere, follia. Per fare il bene, invece, bisogna solo vederlo e farlo». E il lettore può capire da solo a quale dei due comportamenti vada la sua ammirata preferenza.

La rappresentazione del male in letteratura non è certo una novità e il tema se, in termini artistici, il bello coincida o non coincida col buono, è dibattuto dai tempi di Platone. Ma ciò che da un punto di vista letterario è a mio avviso scadente è la monodimensionalità: storie e personaggi qui non sono problematizzati, ma banalmente orientati al male, in una narrazione asciutta e incalzante che esclude, quasi del tutto, pensieri e moti dell’anima.

Mi spiego meglio. Raskolnikov, in “Delitto e castigo”, è un assassino, ma si tormenta, si interroga, si fa domande e il lettore insieme a lui; persino del pedofilo Humbert Humbert, in “Lolita”, colpevole della peggior infamia, conosciamo lo struggimento, il senso di mancanza, la paura della perdita, emozioni umane, nonostante il delirante baratro della sua aberrazione: perché gli esseri umani funzionano così. I personaggi di “Nel caso non mi riconoscessi” risultano invece disumanizzati, la mancanza di dubbio e di contraddizione li rende robotici, disturbati e disturbanti. E forse l’obiettivo è proprio questo.

Questo libro, a mio parere, corrisponde a un certo indirizzo della critica letteraria contemporanea, che divide le opere in letteratura di massa e letteratura d’élite, (quest’ultima, ovviamente, la sola accreditata dal punto di vista artistico), individuando proprio nell’assenza dei buoni sentimenti uno degli elementi discriminanti, come acutamente osserva Czvetan Todorov, filosofo e saggista bulgaro scomparso nel 2017, nel suo “La letteratura in pericolo”, edito da Garzanti nel 2008: «Se si ammette che un’opera parli del mondo, si pretenderà in ogni caso che elimini ‘i buoni sentimenti’ e ci riveli l’orrore irrimediabile della vita, senza il quale rischia di apparire ‘insopportabilmente sempliciotta’ o, peggio ancora, di avvicinarsi alla letteratura ‘popolare’, la cui reputazione dipende più dal giudizio dei lettori che da quello dei critici».

Se appartieni a questa scuola di pensiero, allora è il romanzo che fa per te. Per me, invece, no: se è vero che in ogni storia c’è un angolo di inferno, non per questo ogni pagina deve essere pianto e stridore di denti.

Lascia un commento